奈良育英高等学校のお知らせをご案内します。

6月21日(土)

今年度第1回目となる「SDGs大学ゼミ」が実施されました。

本行事は,高校生全学年を対象に,大学の先生方をお招きしてSDGsに関連するテーマで講義を行う,高大連携の取り組みです。

生徒たちは講義を通して「自分に何ができるか?」を考えるとともに,現在取り組んでいる探究活動にも活かす機会となりました。

今年で5年目を迎える本ゼミでは,過去最多の36講義が開講されました。

大学での学びを体感し,進路選択にもつながる貴重な時間となりました。講義終了後には,各大学職員の皆さまによる大学紹介・説明会も実施され,進路についての理解が一層深まりました。

ご参加いただきました大学の皆さま,誠にありがとうございました。

<各講義内容>

①「学校におけるジェンダー形成 ―小学校低学年の教科書を読みなおす-」四天王寺大学様 座主果林先生

小学校の教科書の中に存在する無意識のうちのジェンダー差別に考える講義で,これからの教育におけるジェンダー平等を考える貴重な学びの時間となりました。

②「持続可能な社会とNPO/NGOの役割」大阪商業大学様 中嶋貴子先生

SDGsの指標を軸に,現代社会においてぞれぞれの活動がなぜ必要であるのか,地球の市民である私たちが何を大切にしなければいけないかを改めて考える機会となりました。

③「家庭内外の仕事に関する夫婦間不平等」佛教大学様 安藤潤先生

男女間・夫婦間の不平等について,経済学の視点からグラフ等のデータを用いて考えることができました。

④「発展途上国の障害者と教育」 神戸学院大学様 佐野光彦先生

バングラデシュの内情・貧困問題について,解決の方法を教育の視点から,また多様性とはどのようなことかを考えました。

⑤「貧困をなくそう」 天理大学様 関本克良先生

絶対的と相対的の考え方から,貧困とはどのような問題であると考えるべきなのかを,様々な問いを生徒たちに投げかけていただきました。

⑥「都市を包摂的,安全,レジリエントかつ持続可能にする」大阪経済大学様 志垣智子先生

防災の観点から家政学・工学について学ぶことができました。災害が発生した際,自分たちはどのように行動するべきかを考える機会となりました。

⑦「ブックカバーづくりからはじめるまちづくり」関西外国語大学様 王智弘先生

グループディスカッションを中心に,「高島ちぢみ」を素材としたブックカバーづくりを通して,商品企画,開発など起業のおもしろさを学ぶ機会となりました。

⑧「スポーツを通じて学ぶ多様性 -誰でも一緒に楽しめるスポーツづくり-」 大阪成蹊大学様 菅文彦先生

年齢や性別,障害,得意か不得意かなどに関わらず楽しめるユニバーサルスポーツを生徒たち一人ひとりが考えました。

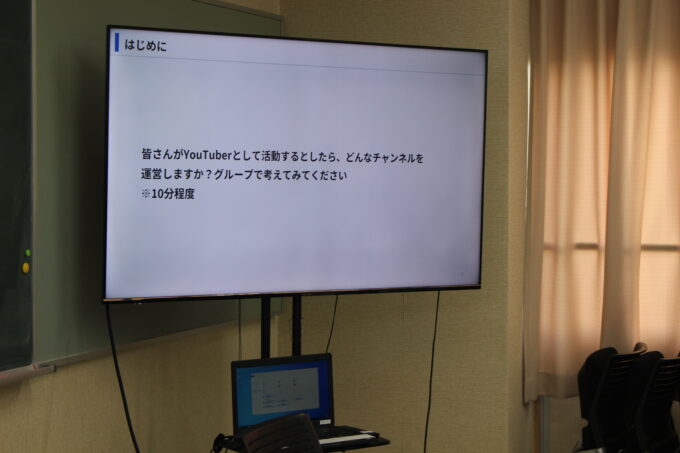

⑨「YouTuberとして成功するには?~SNSから学ぶマーケティング入門~」 関西大学様 森貞誠先生

グループワークを中心に,高校生にとって大変身近な存在であるYoutubeを通じて,マーケティングを学びました。グループで端末を用いてYoutubeをマーケティングという観点から考えました

⑩「ビジネスで開発途上国をハッピーに」桃山学院大学様 伊澤映子先生

「インドでSDGSビジネスを始めるならどんなことが良いか?」のテーマにグループワーク・プレゼンテーションを行いました。学生の方々のサポートもあり,白熱したグループワークとなりました。

⑪「グローバルなパートナーシップと貿易問題への取り組み」阪南大学様 マーク・シーハン先生

安全な飲み水とトイレの関係をテーマに,自分たちにできることを提案し,どのように社会貢献できるかを考えました。

⑫「北極圏の未来~温暖化で北極の海に,今,何が起きているか~」大阪経済法科様 今井健一先生

北極圏の未来を自然科学と社会科学の視点から北極では温暖化は加速するのか,世界の人々の暮らしにどのような影響があるのかを今後も含めて考える貴重な時間となりました。

⑬「在日外国人と私たち:マイノリティと共に生きる社会を考える」 京都外国語大学様 フェリッペ・モッタ先生

国籍とは何か,難民とは何かといった少し難しい問いについて,グループになり意見を出し合いました。

多様な価値観や背景を持つ人々への理解を深めることができました。

⑭「エアラインで取り組むSDGs」梅花女子大学様 北村伊都子先生

主に航空業界におけるSDGsの取り組み(機内食のフードロス・エンジンから出る排気ガスなど)について学びました。

⑮「歴史・文学・文化を通して人の心について考えよう」帝塚山大学様 後藤博子先生

人がなぜ,どのように祈り,まじないをしたのかを考古学や古代,平安期など歴史学の視点から分析し,その後,日本語学や近現代文学など文学の視点から考えました。

⑯「近畿地方のイスラーム文化」甲南大学様 中町信孝先生

普段の歴史の授業とはまた違うアプローチで,地域と外国人とのかかわりあいにどのような変化をもたらしてきたかを学ぶことができました。

⑰「『歴史からみる日本人の自然とのつきあい方 - アイヌの人々の』生活の営み」武庫川女子様 武藤康弘先生

アイヌの人々の生活文化,特に狩猟方法や,狩猟対象によるアイヌ社会の階層化について学ぶことができました。

⑱「社会課題を情報科学で解決しよう」大阪工業大学様 酒澤茂之先生

社会・時代の変遷を狩猟社会から今後のスマート社会まで説明しながらサイバー空間とリアル空間の融合などの話を通して,現代の日常生活に情報科学がいかに役立っているかを知ることができました。

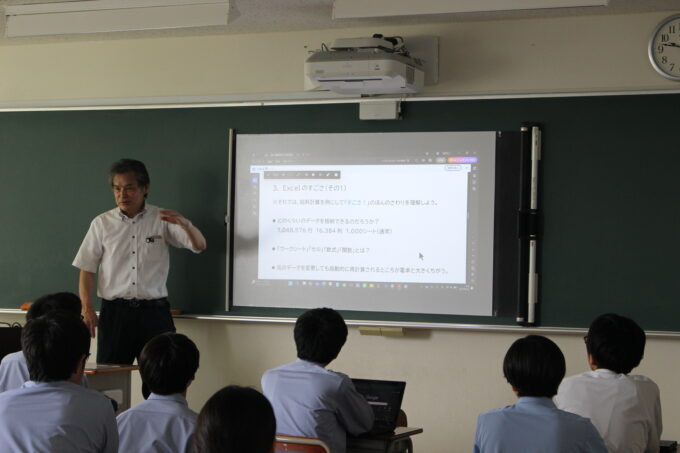

⑲「ほんとうのExcelのすごさを実感しよう!」畿央大学様 福森貢先生

Excelの式や数字の条件での計算や健康診断の結果の出し方などを実演を通して体験することができました。

⑳「人とモノをつなぐ,おもしろヒューマンインタフェース」大阪電気通信大学様 魚井宏高先生

機械と人間との橋渡しになるインターフェースに関して,エレベーターのボタンや,ゲームのコントローラーなど身近な例を出しながら講義していただきました。

㉑「「立法のいま」~働き方改革に寄せて~」摂南大学様 寺山洋一先生

法律の成り立ちについて,なりたい職業の話題を含めて考える貴重な時間となりました。

㉒「国境を超える環境問題と法学」京都女子大学様 松塚晋輔先生

最新の裁判事例を使って,地球温暖化という喫緊の地球的課題に関する司法からのアプローチに日本とドイツでは大きな差があるということを学ぶことができました。

㉓「基本的な応急処置を知ろう」梅花女子大学様 菊池美奈子先生

熱中症への対応やケガ時の応急処置について,ペアワーク(足首を固定する体験など)を通してして学ぶことができました。

㉔「災害時のストレスと防災の心構え」関西福祉科学大学様 山本訓子先生

災害への心構えや災害時に生じた想定外の出来事等,先生の実体験を元に学ぶことが出来ました。

㉕「地域社会への参画」梅花女子大学様 峯岸由治先生

奈良県で生活するうえで,課題であると考えられることや,その解決策をグループ毎に話し合い,考えを深めました。

㉖「小学校英語教科書に見られるSDGs」大阪樟蔭女子大学様 兼重昇先生

小学校の教科書に掲載されている写真から,SDGsの17の目標のうち,どれに該当するかを考え,教科書には,誰もが平等に教育を受けられるよう工夫されていることを学ぶことが出来ました。

㉗「食品ロスを知る,減らす」大阪樟蔭女子大学様 野間万里子先生

食べ物という身近なテーマに対して,「食材がどこから来ているのか」や「食品ロスが発生するタイミングは?」という問いを考える貴重な機会となりました。

㉘「脳の機能とリハビリテーション」奈良学園大学様 木村大介先生

脳の特定の機能(ワーキングメモリや遂行機能など)について,説明や体験を通して学ぶことが出来ました。

㉙「骨の一生とその健康を考え」畿央大学様 峯松亮先生

海外の論文を引用しながら,人の骨の名称やその骨の役割・働き,そして骨を丈夫にするにはどのようにすれば良いかを学ぶことが出来ました。

㉚「自然と人との関わりから環境を守ることを考えてみよう」武庫川女子大学様 大谷壮介先生

グループワークを通して,自然と人との関わりはどのように環境に影響を与えているかということを考えました。

㉛「里山の歴史と現状」龍谷大学様 宮浦富保先生

里山の樹木の種類(赤松,コナラ・クヌギ)や里山の価値の低下にともなう里山の衰退について学ぶことが出来ました。

㉜「身近な藻類からクリーンなジェット燃料を」近畿大学様 田茂井政宏先生

燃料やエネルギーや藻類,特に微細藻類がなぜ燃料として利用できるのか,そして,ユーグレナを燃料として利用するために多くのワックスエステルを生産について,深く学ぶことが出来ました。

㉝「食品・化粧品の開発とSDGs-私たちの便利な暮らしとSDGsの両立」関西福祉科学大学様 竹田竜嗣先生

どのような食品や化粧水がアンチエイジングに用いられるか,それについてどのような実験が行われているかを学ぶことが出来ました。

㉞「数学を使った人間社会や生態系の理解」同志社大学様 阿部真人先生

数学とデータサイエンスを使って人や生物にまつわる現象いわゆる生徒たちも経験したCOVID-19感染症にまつわる内容を中心に,数列や漸化式を使って他の菌や情報の伝播,社会における格差などに活用できることを学びました。

㉟ 「スポーツで使える身体をつくる―筋トレで鍛えた筋肉を使える筋肉にする―」 びわこ成蹊スポーツ大学様 渡邊裕也先生

筋肉の構造や筋トレで使う筋肉とスポーツで使う筋肉の違いを学び,また「30秒間で何回椅子から立ち上がれるか」を実践することで,筋肉の仕組みや難しさを学ぶことが出来ました。

㊱ 「生きるために必要なエネルギーと水の量を知ろう」大阪体育大学様 近藤衣美先生

食事の取り方や体に必要な栄養素,基礎代謝とカロリー計算など身体におけるエネルギーと水分の関係について学ぶことが出来ました。

<各講義中の様子>

次回の本行事は,10月4日(土)実施予定です。

Copyright © 1944 - 2025 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.